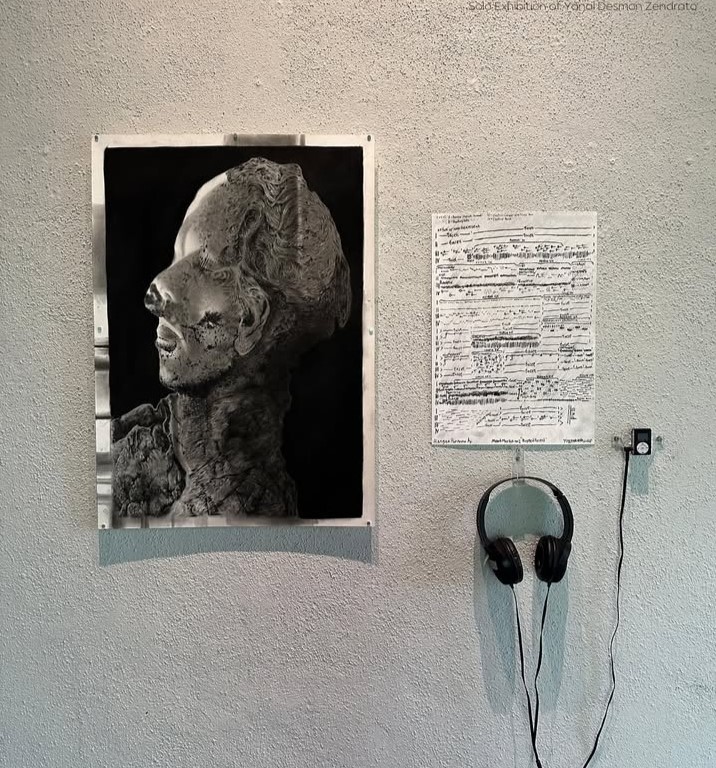

PARODI RAINER HERSCH ORCHESTRA

17-01-2019 02:34

Art Music Today

Rainer Hersch menampilkan musik klasik dengan balutan lelucon yang menghibur. Ia dan orkestra yang dipimpinnya selalu mengundang tawa riuh di setiap kesempatan, seolah menjauhkan dari stigma ratusan tahun bahwa musik klasik adalah musik yang serius.

Oleh: Aniarani Andita, mahasiswi S3 Musikologi, tinggal di London.

Pada malam tahun baru 2019 lalu, saya pergi nonton konser Rainer Hersch Orchestra di Cadogan Hall di London. Sebelum konser itu, saya tidak pernah mendengar soal Rainer Hersch maupun orkestranya, saya hanya kebetulan nemu konser ini saat saya jelajah dunia maya untuk cari kegiatan di London di malam tahun baru. Sebelum konser itu, karena penasaran, saya sempat googling sedikit tentang Rainer Hersch dan baru tahukalau dia ini bukan hanya pengaba, tapi juga komedian. Begini rangkuman biografinya yang saya kutip dari website resmi Rainer Hersch[1]: Rainer sudah bermain piano sejak kecil, namun ketika dia tidak bermain piano, dia senang nonton acara-acara komedi di televisi. Setelah mendapatkan gelar sarjana ekonomi dari universitas, dia kemudian bekerja di beberapa orkestra, tapi dia juga mulai sering tampil di sirkuit komedi di London. Pada suatu saat ketika dia mengisi acara di Edinburgh Fringe, dia membawakan materi yang berkaitan dengan musik klasik, yang berjudul diantaranya seperti ini: “All Classical Music Explained – A Guide to How to Play Instruments without Practicing” (Penjelasan tentang Musik Klasik – Sebuah Pedoman mengenai Bagaimana Memainkan Alat Musik tanpa Berlatih). Setelah itu barulah ia membentuk Rainer Hersch Orchestra dan mengenyam pendidikan sebagai pengaba. Sejak itu ia sering menerima undangan dari orkestra-orkestra di seluruh dunia yang ingin menggunakan aransemen-aransemen karyanya yang lucu.

Setelah membaca biografinya itu, saya jadi makin bersemangat untuk nonton konsernya, karena saya belum pernah melihat konser orkestra yang seperti ini. Saya terbiasa dengan konsep konser orkestra tradisional di negara Barat: i) secara program, biasanya diawali dengan komposisi yang ringan dan cukup singkat, diikuti dengan musik “serius,” biasanya konserto, diikuti interval, dan kemudian dilanjutkan dengan musik “serius” lainnya, biasanya simfoni, ii) pengaba pada umumnya tidak mengucapkan satu kata pun pada penonton, begitu pun dengan musisinya, dan iii) penonton duduk tertib dan diam selama konser, kecuali saat tepuk tangan (pada saat yang tepat).

Singkat kata, pergilah saya ke konsernya Rainer. Oya, sebelumnya, waktu nonton konser saya tidak membuat catatan tertulis mengenai apa yang terjadi di konser itu, dan mereka juga tidak memberi buku program, jadi di sini saya menggambarkan dari apa yang bisa saya ingat secara jelas saja. Pertama-tama, saat penonton mulai masuk ke aula konser, di belakang panggung ada layar yang sangat besar, yang menampilkan slide show lelucon-lelucon dan gambar-gambar lucu. Kadang-kadang saya tidak mengerti kenapa itu lucu, tapi sepertinya itu karena perbedaan budaya. Kemudian, para musisi memasuki panggung. Musisinya tidak banyak, yang bisa saya lihat (karena saya duduk di balkon di sebelah kiri panggung jadi ada musisi-musisi yang tidak bisa saya lihat), adalah 6 pemain biola, 2 pemain viola, 1 pemain french horn, 1 pemain klarinet, 1 pianis, dan saya juga bisa mendengar 1 pemain timpani dan minimal 1 pemain perkusi. Kemudian orkestra memainkan sebuah lagu, dan tidak lama kemudian, Rainer muncul, sambil berjoget. Dia kemudian bicara kepada penonton, atau lebih tepatnya, menyampaikan set komedinya. Setelah itu berbagai segmen musik ditampilkan oleh Rainer dan orkestranya, semuanya tentu saja dengan bumbu komedi dan seringkali melibatkan partisipasi penonton. Beberapa yang saya ingat betul: James Oldfield, penyanyi bas-bariton, muncul di panggung, kemudian Rainer ingin dia menyanyikan beberapa lagu untuk “audisi.” Lagu-lagu itu diantaranya adalah Staying Alive oleh Bee Gees dan Barbie Girl oleh Aqua. James Oldfield kemudian menyanyikan lagu-lagu itu, diiringi orkestra, dan dengan suara klasiknya yang terlatih. Jujur, memang lucu sih. Yang membuat lucu, kalau saya pikir-pikir, adalah jukstaposisinya. Oldfield, dengan tuksedo panjang yang formal, suara operanya yang menggelegar, dan ekspresinya yang serius, menyanyikan lagu-lagu yang mengandung lirik seperti “I’m a Barbie girl.” Pada segmen yang lain, Oldfield menyanyikan dengan serius dan lengkap lagu/aria Largo Al Factotum (Figaro) dari opera The Barber of Seville karya Gioachino Rossini. Lirik aria ini adalah dalam Bahasa Italia, dan Rainer berkata bahwa penonton tidak perlu khawatir, karena arti liriknya akan ditampilkan di layar. Ya, memang benar ada yang ditampilkan di layar, namun bukan arti dari lirik tersebut, tapi kata-kata ngawur bikinan Rainer (dalam Bahasa Inggris) yang kedengarannya hampir mirip dengan kata-kata dalam Bahasa Italia yang dinyanyikan Oldfield. Contoh segmen lainnya adalah ketika Rainer membagi penonton ke dalam tiga bagian, dan meminta masing-masing bagian membuat ritme tertentu dengan tepukan tangan maupun nyanyian. Rupanya, yang dia minta kami lakukan adalah ritme dari Bolero karya Ravel. Saya baru ngeh ketika orkestranya bermain bergabung dengan tepukan tangan dan nyanyian kami.

Masih banyak lagi aksi Rainer malam itu, tapi saya akan berhenti di sini. Satu hal yang saya ingat mengenai kesan saya waktu itu adalah, saya merasa terhibur, namun di sisi lain saya juga merasa sedikit terusik. Saya sadar bahwa saya terusik karena saya begitu terbiasa dengan konser orkestra tradisional seperti saya bahas sedikit di atas, dan saya juga harus mengakui bahwa, sebagai pemain dan penggemar musik klasik, saya menemukan sedikit rasa sebal (kzl) karena saya jadi tidak bisa menikmati komposisi seperti Largo Al Factotum, misalnya, dengan lengkap dan khidmat. Di situ saya sadar, bahwa memang ada aroma arogansi dan elitisme bersama musik klasik. Dan sebagai pemain dan penggemar musik klasik, saya juga jadi mengadopsi aroma itu.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa di manapun musik klasik Barat dipraktekkan dan dikonsumsi, ia cenderung elitis. Elitisme ini terbentuk di Eropa kira-kira sejak awal abad ke-19. Sejarahnya panjang, dan saya tidak akan bahas di sini saat ini. Namun, yang jelas, mengenai elitisme ini sudah lama dan banyak didiskusikan, terutama di negara-negara Eropa dan di Amerika Serikat. Mereka setuju bahwa musik ini elitis, dalam artian musik ini hanya menarik untuk dan bisa dinikmati oleh kalangan-kalangan tertentu saja. Pada studi di tahun 2001, misalnya, Bonita M. Kolb, seorang akademisi yang banyak meneliti mengenai audiens musik klasik, mengatakan bahwa penonton musik klasik di Inggris dan Amerika Serikat adalah golongan elit; mereka pada umumnya berpendidikan tinggi, berusia tua, dan berkulit putih.[2] Walaupun demikian, negara-negara ini secara umum juga percaya bahwa musik klasik itu baik dan bernilai tinggi, dan mereka ingin agar musik klasik dapat dinikmati dan dipraktekkan oleh lebih banyak orang. Selain itu, beberapa tahun belakangan, orkestra-orkestra di Amerika Serikat mengalami penurunan jumlah penonton yang signifikan[3], sehingga mereka harus menarik lebih banyak penonton agar bisa bertahan. Salah satu strateginya adalah dengan mempopulerkan musik klasik, agar lebih banyak orang yang tertarik untuk mendengarkan dan mempelajarinya. Contohnya, pada tahun 2013 The Detroit Symphony tidak hanya menampilkan musik klasik tetapi juga pop, jazz, dan musik untuk anak-anak.[4] Yang lebih terkini, pada tahun 2017 New York Philharmonic menawarkan seri konser berjudul “Off the Grid” yang ditujukan untuk milenial. Konser di seri ini diadakan di, misalnya, sebuah bar dan toko buku.[5] Sedangkan New World Symphony menawarkan seri konser “Pulse” yang menyuguhkan musik klasik bersama set DJ dengan setting seperti di klub malam.[6] Namun, upaya-upaya mempopulerkan musik klasik ini juga sudah sejak lama menimbulkan kegelisahan di kalangan penggemar “serius” musik klasik. Seperti yang kritikus musik Will Cructhfield tulis di surat kabar The New York Timespada tahun 1985:

Kegelisahan ini timbul terutama ketika sebuah orkestra dengan hambar memainkan (…) komposisi semi-klasik atau musik-musik untuk musim liburan (holiday music). Atau ketika seorang penyanyi terkenal menyanyikan aria-aria favorit seakan-akan aria ini tidak mengandung makna apapun (…) Tapi bukankah penampilan semacam ini menafikan kesempatan untuk jiwa-jiwa penonton untuk mendapatkan inspirasi dari suatu penampilan yang berkomitmen dan dari musik yang hebat?[7]

Seorang kritikus musik lainnya, Edward Rothstein, menulis pada tahun 1993 bahwa orkestra-orkestra di Amerika Serikat didorong untuk menoleh ke pop dengan tujuan untuk menarik penonton.[8] Orkestra-orkestra ini, menurut Rothstein, tidak lagi “setia” pada kualitas musik dan orkestra. Dengan nada yang sama, kritikus musik Philip Kennicott menulis di tahun 2013 bahwa upaya-upaya orkestra di Amerika Serikat untuk meragamkan musik yang mereka mainkan berpotensi untuk menurunkan keistimewaan orkestra sebagai suatu bentuk pertunjukkan musik “serius.”[9]

Singkatnya, menurut para kritikus ini, “kemurnian” musik klasik, atau lebih tepatnya musik “serius” perlu dijaga, dan popularisasi musik klasik beresiko mengganggu “kemurnian” ini. Di sini tentunya lagi-lagi tercium aroma elitisme dan arogansi; bahwa musik yang baik itu adalah musik “serius” seperti musik klasik, dan musik seperti ini juga perlu dinikmati dengan cara-cara yang “serius.”

Bagaimana dengan di Indonesia? Industri musik klasik di Indonesia jauh lebih kecil dari industri musik klasik di Eropa dan Amerika Serikat, dan saya tidak memaksudkan ini sebagai sesuatu yang buruk. Namun, dari lingkaran kecil musik klasik di Indonesia, sepertinya jejak-jejak elitisme musik klasik masih bisa dilihat, dan bahkan mungkin sengaja dipelihara. Misalnya, konser-konser musik klasik umumnya digelar di gedung-gedung pertunjukkan megah, atau hotel berbintang, atau di institusi budaya milik negara asing yang ada di kota-kota besar. Namun, di sisi lain, upaya-upaya popularisasi musik klasik seperti yang kerap diperlihatkan oleh Twilite Orchestra, misalnya, juga rasanya hampir tidak pernah mendapat kritik pedas seperti yang ditulis oleh para kritikus Amerika Serikat.

Saya tidak berniat membuat tulisan ini untuk mencapai suatu solusi atau kesimpulan, bukan karena saya tidak mau, tapi karena saya tidak punya solusi atau kesimpulan. Tapi saya akan mengakhiri tulisan ini dengan beberapa pertanyaan, yang mungkin bisa menjadi bahan diskusi kita lebih lanjut: bagaimanakah persepsi kita terhadap musik klasik? Perlukah kita mengkritisi persepsi itu? Dan bagaimana sebaiknya kita menyikapi (dan mengembangkan?) musik klasik di Indonesia?

[1]Laman resmi Rainer Hersch, https://www.rainerhersch.com/about/

[2]Bonita M. Kolb, “The Effect of Generational Change on Classical Music Concert Attendance and Orchestras: Responses in the UK and US,” Cultural Trends, vol.11/no. 41, 2001.

[3]Jesse Rosen, “Orchestra Facts: 2006-2014,”Symphony Winter 2017.

[4] Philip Kennicott, “America’s Orchestras Are in Crisis,” The New Republic 26 Agustus 2013.

[5] Jeremy Reynolds, “#Hashtag Orchestra,” Symphony Winter 2017.

[6] Ibid.

[7]Will Crutchfield, “Elitism vs. Popularization in Classical Music,” The New York Times 10 Januari 1985.

[8] Edward Rothstein, “Classical View; Be Smart as a Lemming, Orchestras Are Told,” The New York Times 11 Juli 1993.

[9] Kennicott, “America’s Orchestras Are in Crisis.”

Foto: www.rainerhersch.com

Login Member

238 x dilihat

1210 x dilihat

1307 x dilihat

1448 x dilihat

904 x dilihat

1711 x dilihat

1264 x dilihat

1868 x dilihat

1653 x dilihat

1794 x dilihat

3154 x dilihat

1837 x dilihat

8197 x dilihat

2589 x dilihat

3677 x dilihat

1968 x dilihat

2638 x dilihat

3051 x dilihat

2042 x dilihat

1751 x dilihat

4998 x dilihat

7302 x dilihat

3869 x dilihat

2414 x dilihat

1972 x dilihat

2028 x dilihat

2318 x dilihat

1864 x dilihat

2581 x dilihat

2207 x dilihat

1946 x dilihat

11698 x dilihat

5674 x dilihat